由 緒

創 建

日輪山曼陀羅寺は、鎌倉末期の正中元年(1324)、後醍醐天皇の勅願(天皇の命令)により、天皇の叔父にあたる天真乗運上人によって、天皇親政の大願成就と国家の繁栄、万民の安穏を願って創建された。創建後間もなく幾多の歴史の荒波に出会いながらも、戦国期には改めて後奈良天皇から勅願寺の綸旨を受け、織田信長からは禁制を付与され、また豊臣秀吉からは204石の寺領を認められた。更に江戸期に至っては、尾張徳川家により231石の寺領を認められるなど歴代の保護を受けるとともに地域住民の信仰を集め、700年の伝統を紡いできた。

現在は弥陀三尊を本尊とした西山浄土宗の中心的な檀林寺院である。

*曼陀羅は曼荼羅とも書き、曼荼羅図・曼陀羅尊などとも言われている。「曼陀羅寺」は固有名詞であるので、この記述による。

曼陀羅寺略歴

| 正中 元年(1324) | 天真乗運により開山、月輪山円福寺と号す。 |

| 寛正 3年(1462) | 観経曼荼羅示現、これより曼陀羅寺と改称する。 |

| 文明 5年(1473) | 「善慧寺文書」に初見、「尾州飛保曼陀羅寺」とある。 |

| 明応 元年(1492) | 火災により後醍醐天皇の勅願寺の綸旨焼失する。 |

| 天文10年(1541) | 後奈良天皇から改めて勅願寺・紫衣着用の綸旨受ける。 |

| 永禄 6年(1563) | 織田信長から禁制付与 |

| 文禄 元年(1592) | 書院(檜皮葺、後年改修)建立。 |

| 文禄 4年(1595) | 豊臣秀吉より寺領204石余付与される。 |

| 元和 6年(1620) | 尾張藩主徳川義直から寺領231石余付与される。 |

| 寛永 9年(1632) | 蜂須賀家政の寄進により正堂再建される。 |

| 寛文 3年(1668) | 地蔵堂再建。 |

| 弘化年間(1844~47) | 曼陀羅堂再建。 |

| 昭和34年(1959) | 伊勢湾台風により甚大な被害受ける。 |

| 平成18年(2006) | 「お開帳」実施。 |

| 平成30年(2018) | 正堂檜皮葺大屋根の葺き替え等修理実施。 |

自然災害

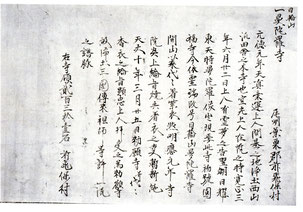

当寺は、創建以来凡そ700年の歴史があり、台風・地震などの自然災害を繰り返し受け、その度に復興を遂げてきた。正堂については、寛永9年(1632)の再建以来、記録に残るだけでも元禄、宝暦、明治に大がかりな修理が行われてきた。特に近代になってからの自然災害については、明治24年(1891)10月の「濃尾地震」では壊滅的な被害を受け、山内の塔頭寺院は13か寺から8か寺に減少した。平成28年4月から2年半の工期で実施された「平成の大修理」で箱棟の中の墨書が確認されたが、この墨書には「明治廿四年卯年十月廿八日午前六時、未曾有ノ大地震ニ遭遇シ、庫裡、玄関塔中等一時ニ倒壊ス。半倒ニテ残リタル者ハ本堂曼陀羅堂(以下省略)ナリ。尾濃両国の激震惨状算タルニアラス。」と伝え、被害の大きさを物語っている。

また、昭和34年9月に「伊勢湾台風」に見舞われ、甚大な被害を受けた(下記写真参照)。正堂の扉は吹き飛び、烈風が堂内を吹き荒れ、彫刻の組み物が吹き飛ばされた。丁度このときは幸いにも大修理の直前で什物は外に運びだされており、被害を最小限にとどめることが出来た。このときは境内の多くの巨木も倒れ、弥陀桜の先端部分が折れ今にその様子を伝えている。開山杉も倒れ、現在正堂西の渡り廊下に展示している。